|

图|小六

文|小六

都说穷人不叫生活,那叫生存,而现在还有个更残酷的现实摆在眼前:

中国要迎来“死亡高峰期”了!

现在 60 岁以上老人已达 3.1 亿,占总人口两成多。

上世纪的出生潮,正变成如今的老年潮,我们又该如何拨正“天平”?

三股力量推着时间加速

死亡高峰期的到来,不是偶然,是三股力量拧成的结果。

最核心的是历史埋下的 “人口种子”。

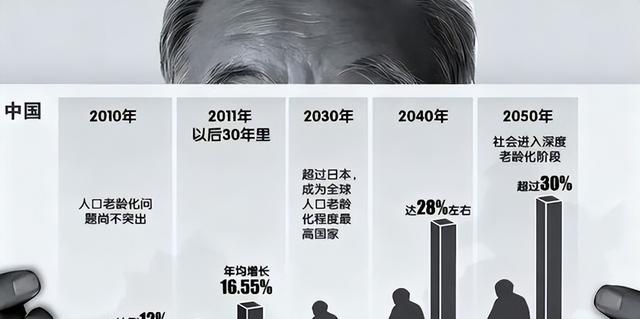

上世纪 60 年代,战后补偿性生育造就了大出生潮,1963 年出生人口飙到 2954 万,之后十年都维持在 2500 万以上。

这代人现在陆续迈入 60 岁,基数摆在这,死亡人数自然会往上冲。

第二股力量是医疗进步带来的 “长寿效应”。

1980 年我国人均预期寿命才 67.77 岁,2023 年就涨到 78.20 岁,2024 年更达 79 岁,比世界平均水平还高 5 岁。

以前不少人活不到老年,现在越来越多人能安享晚年,但死亡终究不可避免,只是集中到了更高年龄。

第三股力量是出生率下降的 “反衬效应”。

虽然 2016 年全面二孩政策让出生数短暂回升,但很快又下滑。

现在每年出生人口维持在低位,而老年人口持续增加,一减一增间,死亡数超过出生数成了常态,高峰的轮廓更清晰了。

复旦教授张震和李强测算,2061 年死亡数将达峰值 1900 万,是 2023 年的近两倍。

现在来看,死亡高峰最直接的冲击,最先砸在了医疗和养老上!

医疗养老先扛压力

稍微注意一下就会发现,医院的老年科早成了 “主战场”。

以前看病以中青年为主,现在 65 岁以上老人占就诊人数的比例越来越高,慢性病、多发病患者扎堆。

有医生透露,科室床位常年满员,连走廊都加过床,医护人员连轴转成了常态。

家庭养老的担子也压得人喘不过气。

现在的中年人,大多要面对 “上有四老” 的局面。

有网友算过,夫妻俩要照顾四位老人,万一老人同时生病,根本顾不过来。

请护工费用不低,好的护工还难找,不少家庭只能咬牙自己扛,“养老焦虑” 成了中年人的通病。

更隐蔽的是殡葬和安宁疗护的缺口。

死亡人数增加,殡仪馆排期变长,有些地方甚至要等好几天才能办理手续。

而安宁疗护资源更紧张,很多老人想平静离世却没条件,全国能提供安宁疗护的机构占比还不到 10%。

复旦研究特意提到,这是最该补上的 “民生短板”。

面对这场高峰,各地已经开始行动,先抓最紧急的需求。

从应急到长远得双管齐下

民政部在 2025 年的发布会上明确,要扩大养老机构床位供给,2027 年前实现每个县至少有一家护理型养老院。

医保也在调整,将更多老年慢性病用药纳入报销,减轻家庭负担。

长远来看,观念转变和体系完善同样重要。

以前大家忌讳谈 “死亡”,现在越来越多人意识到生命教育的重要性。

上海、广州等地已经试点,在社区开展安宁疗护科普,教大家如何和生命好好告别。

复旦的学者呼吁,这事儿得全国普及,让死亡不再变成 “猝不及防的难题”。

更关键的是构建 “全链条支持”。

不只是看病和养老,还要包括临终关怀、殡葬服务等各个环节。

有些地方已经探索 “医养结合” 模式,养老院里配医生护士,老人小病不用跑医院。

还有社区推出 “助老管家”,帮老人跑腿办事、陪诊就医,这些细节恰恰能缓解家庭的压力。

死亡是必然的,是咱们每个人都要面对的课题,所以也不用太过于焦虑。

只要咱们活着的时候不留遗憾,想吃啥吃啥,就足够了。

结语

死亡高峰是人口转型的必然,但早准备就能少被动。

3.1 亿老人的晚年质量,考验着整个社会的温度。

从机构到家庭,从政策到观念,都得动起来。

原文地址:https://m.toutiao.com/i7569914080794886696/其他 |